El camino de vuelta a casa

La única dificultad que presenta este modus vivendi es que no es tan fácil encontrar el libro perfecto para cada momento. Descubrir, de entre todos los libros del mundo, ese que ante mi posición concreta y mutable en la vida, me cuenta justo lo que me interesa. Ese que sin que lo supiera quién lo escribió, hace dos años, tres décadas o cuatro siglos, estaba destinado a llegar a mí en este preciso instante, y en ningún otro. Hay infinidad de libros excelentes, maravillosos y sublimes, pero el libro al que yo aspiro, el que yo busco para adentrarme en él sabiendo que saldré siendo otra, es el que fue escrito bajo la misma nebulosa por la que yo transito en mi presente. Es por eso que llevo siempre conmigo una larga lista de posibles futuros libros. A la hora de la verdad, lo más probable es que solo uno o dos puedan ofrecerme la sincronía que espero.

Después de esta cuarentena sin precedentes, de

este tiempo fuera de mi casa, de mi rutina y del mundo en el

vivía antes de esta extraña pandemia, me he encontrado regresando al mismo lugar para constatar que mi momento vital está años luz del que habitaba hace apenas cuatro meses. Por si me quedaba alguna duda ahí estaban los seis libros que se disponía a leer mi yo anterior y que se quedaron apilados en mi mesita de noche esperando mi regreso. Lo he intentado con todas mis fuerzas, he intentado volver a ellos como si fuera la misma persona que los escogió, pero ha sido una batalla penosa y perdida.

Ni siquiera he sido capaz de terminar “Por encima del mundo” de Paul Bowles, en el que estaba totalmente enfrascada antes de irme. Tampoco “El trabajo de los ojos”, un original ensayo, mezclado con apuntes autobiográficos y escrito con una deliciosa prosa, sobre la mirada y la luz, de Mercedes Halfon. Ni “El país de Too” de Rodrigo Rey Rosa, uno de mis autores favoritos, ni “No leer” de Alejandro Zambra, ni “La habitación oscura” de Isaac Rosa, ni “Historias de un agente inmobiliario” de Jacobo Armero.

En cualquier caso el fallo, de haberlo, no está en ellos. Esa

es una de las cosas buenas de haberme pasado los últimos cinco años

devorando todo cuanto cayera en mis manos y buscando, también y sobre todo, maravillosas perlas que de ninguna otra manera habrían llegado a mí. Leer mucho y de todo me ha dado perspectiva y olfato: detecto enseguida la mala literatura. La que tira de tópicos, la que utiliza cien palabras

pudiendo decir lo mismo en diez, la que presenta personajes simples,

la que trata al lector como un bobo e intenta aleccionarlo, o la que

bajo una técnica perfecta, adolece de honestidad. No era ese el caso

de ninguno de estos libros y sin embargo no he sido capaz de

adentrarme en ellos.

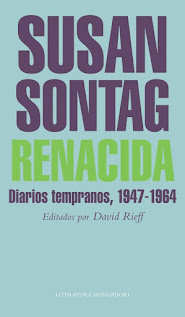

Pienso ahora en los libros que me han acompañado durante estos últimos

cuatros meses. Enseguida vienen a mi mente, como agua bendita, los

diarios de Susan Sontag y un ensayo de Clara Janés sobre María

Zambrano. Recuerdo también algunos inquietantes y sugerentes cuentos de Clarice Lispector y "El aliento del cielo" de

Carson McCullers. Esas, ahora puedo verlo con claridad, fueron las últimas lecturas de mi yo anterior.

A partir de ahí fui perdiendo pie, hundiéndome en una ciénaga, adentrándome en un cambio de piel a través de mis lecturas. Seguía leyendo, como seguía viviendo, casi por inercia, sin hambre, sin sueño, sin pasión. Sin la misma certeza de que me correspondían. En ese estado de desapasionamiento, de aburrimiento y hartazgo, que iba parejo al encierro vital de todo un país, fue como conseguí acabar un libro de viajes de Cuba de Pedro Juan Gutiérrez que iba retratando, entre las maravillas naturales de esa hermosa isla, las consecuencias sociales de la dictadura de Fidel Castro. Y con ese mismo desasosiego me dejé caer en "El árbol de las palabras", una novela de Teolinda Gerçao sobre el Mozambique de los años previos a su independencia. La protagonista de esa novela, de la que ni siquiera soy capaz de recordar su nombre, fue mi último contacto con la ficción. Llegada a ese punto, la realidad me acorraló de tal manera que no fui capaz de volver a escaparme por la puerta trasera. Ni Joyce Carol Oates, ni Ana Blandiana, ni Mircea Cartarescu, ni Haruki Murakami, ni Vila-Matas, ni siquiera Esther García Llovet, santo cielo, ni siquiera ella, lograron arrastrarme a sus mundos.

Ahora me doy cuenta que lo que peor he llevado de estos cuatros meses ha sido no poder inyectarme mi dosis habitual de ficción literaria. Tal vez esa incapacidad tuviera algo que ver con la sensación de que el mundo real se estaba adentrando peligrosamente en el mundo de la ficción. El equilibrio entre realidad y ficción se vio tan alterado que modificó totalmente mis elecciones: empecé a buscar en los libros la dosis de realidad que la vida había dejado de ofrecerme. Y así fue como devoré un ensayo antropológico de Joseph Campbell sobre las imágenes heredadas que viven en el inconsciente de todos los pueblos, de todas las civilizaciones habidas y por haber sobre la faz de la tierra. Y en la misma línea, varios libros de Jodorowsky. Ayer, paseándome sin ninguna esperanza por la sección de novedades de una pequeña librería, tomé en mis manos un libro que salió a la luz en marzo, es decir, justo antes de que la realidad se volviera ficción. “Lo que fue presente” de Héctor Abad Faciolince. 600 páginas que recogen sus diarios desde los 25 a los 45 años. Abrí el libro al azar, como suelo hacer cuando quiero calibrar si más allá de un principio atractivo, las páginas siguientes son igualmente capaces de retener mi interés. Y ya no pude parar. Allí mismo, de pie y con la mascarilla tapándome media cara, me leí más de veinte páginas de un tirón. Ni que decir tiene que salí a la calle levitando, extasiada con mi hallazgo. El de haber encontrado, por fin, el camino de vuelta a casa.